海や川に行きたくなる溺れ体験プログラムって、なに?

海のそなえプロジェクトのゆうたです。

このプロジェクトでは、毎年発生し続けている水難事故を何とか減少させるために、改めて調査を行いながら、新たな視点での対策や情報発信に取り組んでいます。

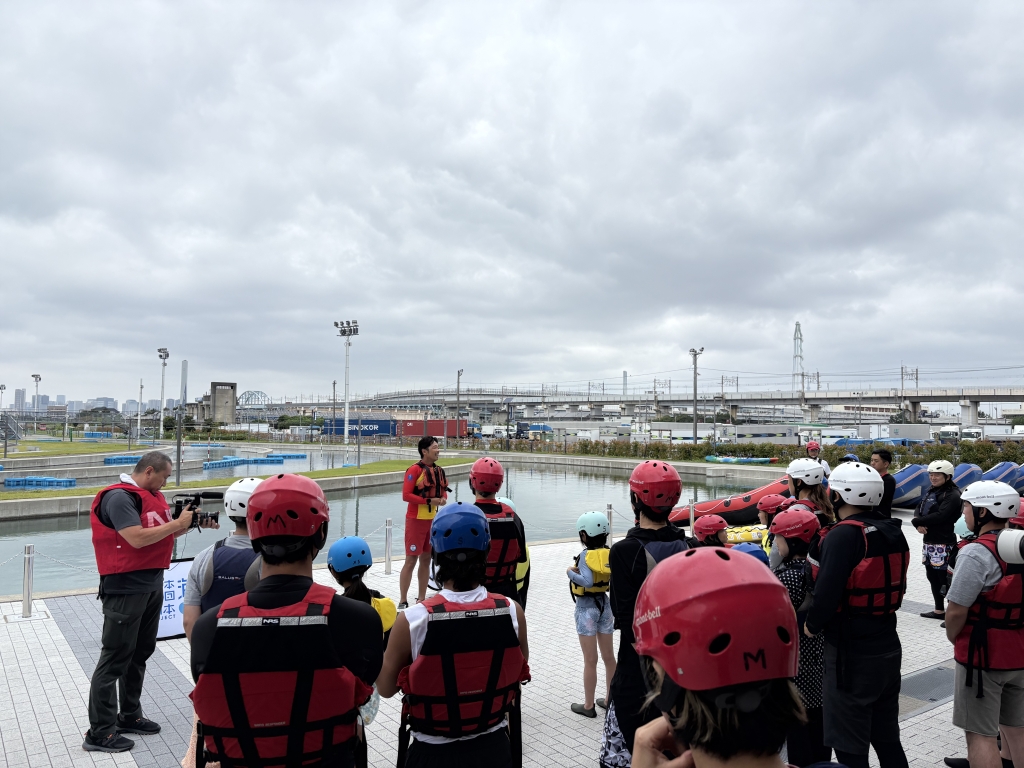

今回は、カヌー・スラロームセンターで開催されている水辺の安全教育プログラムを見学してきました。

先月このプログラムに参加し、ライフジャケットを着用して水に入る『初体験』をしました。はじめは慣れなかったライフジャケットですが、飛び込んだり、浮かんだり、泳いだりすることを丁寧に教えてもらうことで、ライフジャケットが「慣れないもの」から「信頼できるパートナー」へと変わっていく感覚は、非常に印象的でした。

そこで今回は、参加する子どもたちの気持ちがどのように変化していくのかを見届けたいと考え、見学者としてプログラムに参加します。

目で見て理解する「そなえ」の大切さ

このプログラムは、以前参加した時からさらに内容がアップデートされていました。

「今、着ているライフジャケットは本当に必要なの?」「なぜ着ているの?」という疑問に対して、実際に水に入る前に、ライフジャケットの必要性と正しい使い方について目で見て理解してもらうプログラムが追加されていました。これを実際に目で見て理解することにより、水に入ったあとのプログラムでの学びの質が変わってくると思われます。

①「そもそも、人は何もしなくても水に浮くのでは?」

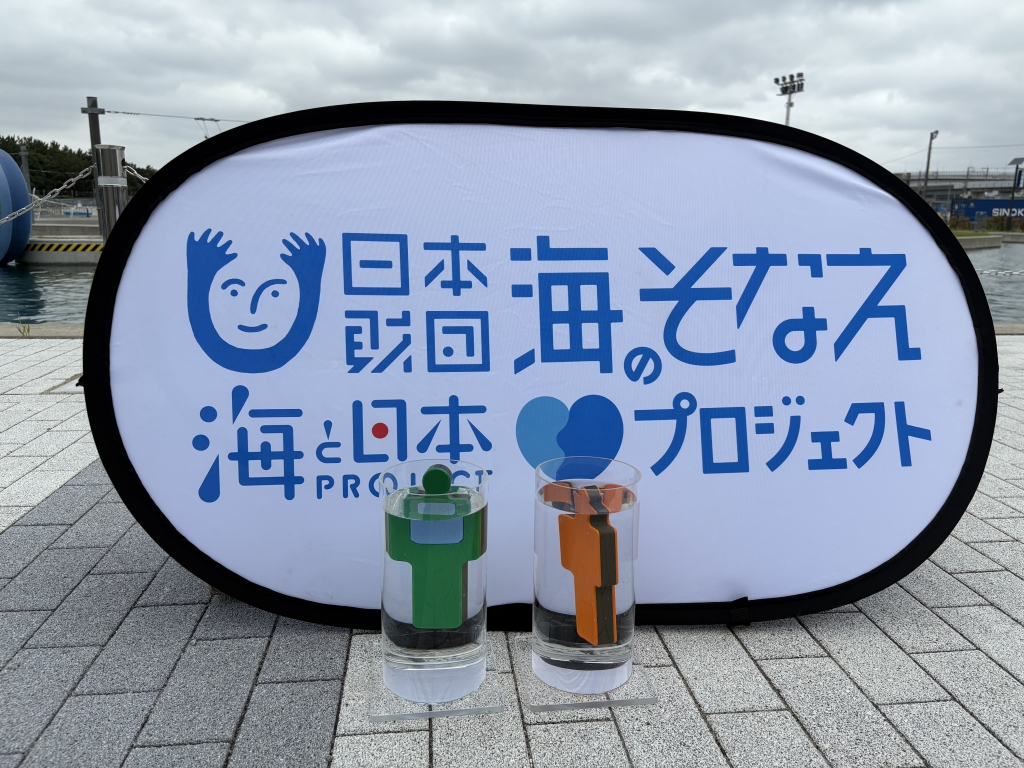

香川のライジャケサンタこと森重さんが開発した、人の浮き方を忠実に再現した人形「ウキウキくん」の登場です。

参加者の前でライフジャケット未着用のオレンジの人形とライフジャケット着用のグリーンの人形を水に入れると、その浮き方には明らかな差がありました。

人は大きく息を吸って肺に空気が溜まっていたとしても身体の比重で浮くのは2%と言われています。オレンジの人形のように思っている以上に浮きません。

「人って簡単に浮くものだと思っていた」という子どもたちの意外な表情は、「浮くから大丈夫」という思い込みを拭い去り、水に入る時の意識が変わったように思えました。

②「とりあえずライフジャケットをつけていれば安心?」

次に、ライフジャケットを着用していると浮くことを理解したあとは、正しく着用しないで水に落ちるとどうなるかを、ライフセーバーが実演してくれました。

目の前で、バランスを崩して落水したあとにライフジャケットが簡単に脱げるだけでなく、脱げたライフジャケットが泳ぎの妨げになるという姿を目の当たりにしました。子どもたちの表情からは、この学びを自分ごととして捉え、正しく着用する重要性を理解していることが伝わってきました。

体験が「学び」を定着させる

プログラムの後半では、ラフティング体験の後に「川の流れを体験する」プログラムが新たに追加されていました。

一方向へ流される離岸流の体験とは異なり、複雑で速い川特有の流れを再現したエリアで流される体験になります。再現された力強い川の流れを前に、子どもたちの表情には緊張感が走ります。

実際に飛び込んでみると、流れの速さに少しパニックになる子もいましたが、

「足を上げて!」

「流れに足を向けて!」

というライフセーバーからの的確な声が掛かると、子どもたちはすぐに安全な姿勢をとり、落ち着きを取り戻して流れに身を任せることができていました。子どもたちの緊張していた表情が基本姿勢をとって流されていく中で次第に和らいでいく様子は、見学者として見ている側の「緊張」も「安心」に変えてくれました。

「安心感」が育む、次への興味

離岸流や川の流れを体験することは、子どもたちにとって初めてのことで、怖さもあったと思います。

今回のプログラムで学んだ知識と離岸流や川の流れ体験で得た「自らの身を守れた」という経験は、参加者の自信につながると同時に、「どのような場所が本当に危険なのか」を身をもって認識するきっかけになったのではないでしょうか。

このプログラムに参加することで、子どもたちにとって海や川は、漠然とした「実態のわからない場所」から「どこに危険が潜んでいるか意識できる場所」へと変わっていったと思います。

参加後のアンケートで、ほとんどの子どもが「海や川に行きたくなった」と前向きに回答しているのは、この「わからないもの」から「わかるもの」への変化から生まれる一種の「安心感」が土台となり、子どもたちの中で海や川が「もっと知りたいと思える興味の対象」へと意識の変化が起きた結果だとも考えられます。

海や川の危険を理解した上で、海や川から遠ざかるのではなく「行ってみたい楽しい場所」だと思ってくれたこと、そう思えるようになったという子どもたちの声を聞くことができ、本当に嬉しかったです。

今回のプログラムを見学して最も印象的だったのは、参加した子どもたちが生き生きとした表情をしていたことでした。

子どもたちの表情こそがこの取り組みの成果を物語っているのだと、改めて思います。