草の根を育てる水難救済会

海のそなえプロジェクトの島津です。

改めてご紹介すると、海のそなえプロジェクトでは、毎年発生し続けている水難事故を何とか減少させるために、改めて調査を行いながら、新たな視点での対策や情報発信に取り組んでいます。

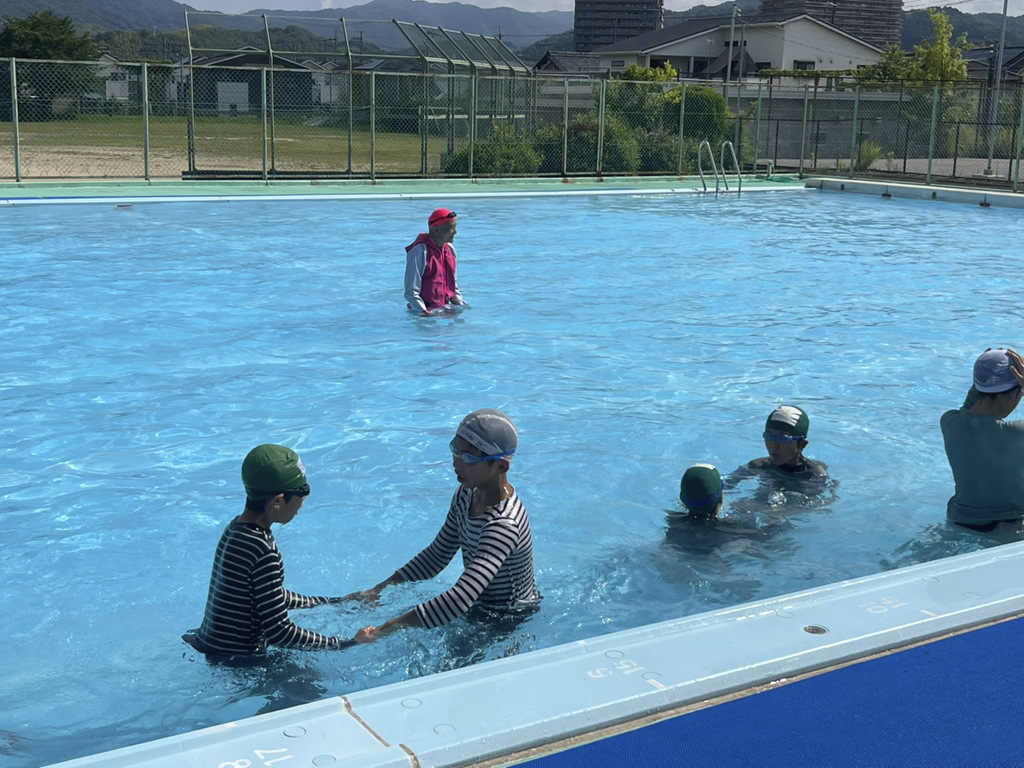

7/15に、海のそなえプロジェクトを共に推進している日本水難救済会(以下「水救会」)が、京都府木津川市の加茂小学校・恭仁小学校で実施した教育プログラムに参加してきました。

海のそなえプロジェクトはどうしても目新しいプログラムに光が当たりがちですが、そうした新たな取組みも、草の根の地道な活動があってこそ成り立つものだと思っています。特に水救会さんは意識的に日本各地の公立学校での丁寧な活動を行われていることを伺っていたので、今年はどうしても現場を見たいと思っていました。

「イカやー!イカが泳いでるー!!くコ:彡」

この日は水救会の江口さんが子どもたちの指導をされると伺っていました。

イカのウェットスーツを着た江口さんに対して子どもたちが叫んだ声を聞いて、僕は開始0秒で「負けた!」と思いました。「水難予防」などという堅苦しいものを発信するのに、初手で子どもたちの人気を得る手立てを、江口さんが十分に認識しているのを感じたからです。

* 水難の対処のひとつに「イカ泳ぎ」があることから、江口さんはイカをモチーフにした格好で指導をしています。

少しだけ座学を挟んだあと、泳いでいるときの呼吸の仕方など水場での基本の動作にしっかり時間をかけていきます。

まずはしっかり浮くことを教え、バディで責任持たせながら浮くことや思った方向に体を動かすことのような基本の動作を伝えていました。

個人的な反省が大きかったのは、ビート板に座って身体をコントロールするプログラムです。

このコマでの江口さんの我慢強さと子どもたちの前向きさを見て、「教師」という仕事はこういうものなのだということを、今更ながら学んだ気がしています。

水中に沈めたビート板に子どもを座らせて身のこなしを学んでもらう……文字にすると非常に簡単なのですが、実際には体の感覚を掴むのが非常に難しいです。実際、最初はビート板が飛んで行ってしまう子どもも多く、ちょっとハードル高すぎるんじゃないかなと思って見ていました

しかし、1回目で子どもたちがうまくいかないところを江口さんはとてもよくご覧になっていたのだと思います。

「ここがコツだよ」という簡潔な説明を聞くうちに、子どもたちは気づけば浮くことができています……!

さっきできなかったものができている、となると子どもは非常に強いです。彼らの中からも「うわあ、こいつはすげぇや」と歓声が上がり、最後には参加した子供たちすべてが何らかの方法で浮くことができていました。

短時間で子どもとの関係を作って、子どもを信頼して、子どもたち自身の肯定感も上げている江口さんの手腕に、胸を打たれました。

フローティングアイテムを用意すると子どもたちから、「うわぁいライフジャケット!!」という声が。

そなえハウスでアイテムを使った人たちの前向きな声を聞くことができましたが、それは場所や年齢を問わず「最初の体験の楽しさ」なのだなあと改めて感じました。

今回の視察で、どの瞬間に何を伝えるかということが非常に大きな効果を持っていることが子供たちの反応を見ていて強く感じられました。「プロジェクトを推進する」という立場にいると、つい東京のオフィスの椅子に座っているうちに欲しい情報が入ってくるような錯覚に襲われますが、それはあまりにも偏った結果に結びついてしまいます。

それぞれの現場で何が起きているのかに、しっかりとアンテナを張ることの重要性を強く感じた視察になりました。